2025年高职单招每日一练《生物》3月24日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1441

试卷答案:有

试卷介绍: 2025年高职单招每日一练《生物》3月24日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

试卷预览

-

1. 下列关于细胞周期的叙述,正确的是()

A抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂期

B细胞周期包括前期、中期、后期、末期

C细胞分裂间期为细胞分裂期提供物质基础

D成熟的生殖细胞产生后立即进人下一个细胞周期

-

2. 可以与细胞膜形成的吞噬泡融合,并消化掉吞噬泡内物质的细胞器是()

A线粒体

B溶酶体

C高尔基体

D内质网

-

1. 结合本文信息分析,以下过程合理的是()。

A大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

B植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

C动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

D动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

-

2. 以下属于脐带血中有功能造血干细胞的特点的是()(填字母)。

A表现出较强的细胞分裂能力

B细胞呼吸相关酶的含量增加

C细胞抗自由基氧化能力增强

D增加单位脐带血中造血干细胞的数量

-

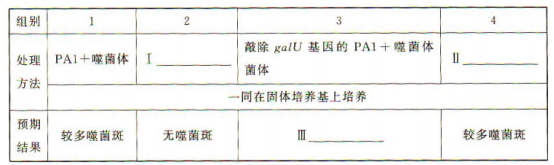

1. 铜绿假单胞菌(Pa)是临床上造成感染的主要病原菌之一,多见于烧伤、创伤等受损部位。由于Pa能耐受多种抗生素,常导致治疗失败。为解决上述问题,噬菌体治疗逐渐受到关注。 (1)在侵染Pa时,噬菌体的尾丝蛋白通过与Pa细胞壁上的脂多糖结合,进而吸附在Pa表面。不同噬菌体的尾丝蛋白不同,使噬菌体的侵染具有高度的()。 (2)PA1和PAO1是Pa的两种菌株。科研人员从某地污水中分离到一株可同时高效吸附并侵染PA1和PAO1的变异菌体,对其尾丝蛋白基因进行测序,部分结果如图所示。

据图可知,与野生型噬菌体相比,变异噬菌体的尾丝蛋白基因发生了碱基(),使尾丝蛋白(),变异后的尾丝蛋白能同时结合两种Pa的脂多糖。

(3)将噬菌体加人PA1菌液中,培养30min后菌液变澄清,即大部分PA1已被裂解。将菌液涂布在固体培养基上培养,一段时间后出现少量菌落,即为菌体耐受菌(PA1r)对PA1和PA1r的DNA进行测序比对,PA1r丢失了部分DNA序列,其中含有脂多糖合成的关键基因galU。为验证galU的丢失是导致PAlr耐受噬菌体的原因,请完善下列表格中的实验设计和预期结果。

据图可知,与野生型噬菌体相比,变异噬菌体的尾丝蛋白基因发生了碱基(),使尾丝蛋白(),变异后的尾丝蛋白能同时结合两种Pa的脂多糖。

(3)将噬菌体加人PA1菌液中,培养30min后菌液变澄清,即大部分PA1已被裂解。将菌液涂布在固体培养基上培养,一段时间后出现少量菌落,即为菌体耐受菌(PA1r)对PA1和PA1r的DNA进行测序比对,PA1r丢失了部分DNA序列,其中含有脂多糖合成的关键基因galU。为验证galU的丢失是导致PAlr耐受噬菌体的原因,请完善下列表格中的实验设计和预期结果。

注:在固体培养基上,噬菌体侵染导致宿主细菌死亡形成的空斑即为噬菌斑

注:在固体培养基上,噬菌体侵染导致宿主细菌死亡形成的空斑即为噬菌斑

(4)Pa的复制周期约为40min,根据题中信息,可判断PAlr的galU的丢失发生在噬菌体感染之()(填“前”或“后”),噬菌体的感染起到了()作用。

(5)依据本研究,在使用噬菌体治疗Pa感染时需注意:()。

(4)Pa的复制周期约为40min,根据题中信息,可判断PAlr的galU的丢失发生在噬菌体感染之()(填“前”或“后”),噬菌体的感染起到了()作用。

(5)依据本研究,在使用噬菌体治疗Pa感染时需注意:()。

-

2. 小麦的有芒、无芒是一对相对性状。科研人员用有芒小麦与无芒小麦杂交,过程及结果如图所示。请回答下列问题:

(1)据图判断,这对相对性状的遗传符合基因的()定律,其中()是显性性状。

(2)若要检测F1的基因组成,可将F1与()(填“有芒”或“无芒”)小麦杂交。

(3)自然界中,与有芒小麦相比,无芒小麦易被鸟类摄食而减产,导致无芒基因的频率()(填“升高”“不变”或“降低”),这种改变是()的结果。

(1)据图判断,这对相对性状的遗传符合基因的()定律,其中()是显性性状。

(2)若要检测F1的基因组成,可将F1与()(填“有芒”或“无芒”)小麦杂交。

(3)自然界中,与有芒小麦相比,无芒小麦易被鸟类摄食而减产,导致无芒基因的频率()(填“升高”“不变”或“降低”),这种改变是()的结果。

-

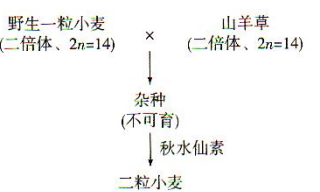

1. 研究人员用野生一粒小麦与山羊草杂交可获得二粒小麦,过程如图所示。

请回答问题:

(1)野生一粒小麦与山羊草()(填“是”或"不是”)同一物种,判断依据是()。

(2)培育二粒小麦的过程中,秋水仙素能()细胞分裂过程中纺锤体的形成,最终使得二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为()条。

(3)培育出的二粒小麦是()(填“可育”或“不可育”)的。

请回答问题:

(1)野生一粒小麦与山羊草()(填“是”或"不是”)同一物种,判断依据是()。

(2)培育二粒小麦的过程中,秋水仙素能()细胞分裂过程中纺锤体的形成,最终使得二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为()条。

(3)培育出的二粒小麦是()(填“可育”或“不可育”)的。

-

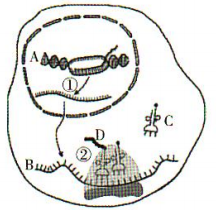

2. 下图为真核细胞中遗传信息表达过程示意图。字母A~D表示化学物质,数字①、②表示过程。

(1)①所示过程以()的一条链为模板,以四种()作为原料合成B,催化此过程的酶是()

(2)②所示过程中,[C]()识别B的序列,按B携带的信息合成具有一定()序列的D。

(1)①所示过程以()的一条链为模板,以四种()作为原料合成B,催化此过程的酶是()

(2)②所示过程中,[C]()识别B的序列,按B携带的信息合成具有一定()序列的D。

-

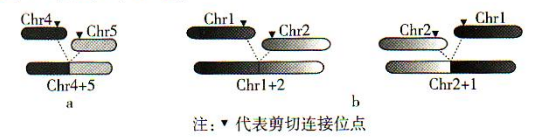

1. 学习以下材料,请回答(1)~(4)题。 染色体融合与物种演化 在生物演化历程中,啮齿类动物大约经过100万年才会出现3.2~3.5次染色体融合。我国科学家首次实现了哺乳动物的人工染色体融合。他们将小鼠(2n=40)胚胎干细胞中一条4号染色体和一条5号染色体首尾相连(如图a),获得了Chr4+5的胚胎干细胞。他们还通过不同方式连接细胞中的1号染色体和2号染色体(如图b),分别获得了Chrl+2和Chr2+1的胚胎干细胞。

利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

-

2. 阅读科普短文,请回答问题。 当iPSC"遇到"CRISPR/Cas9 诱导多能干细胞(iPSC)技术和基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)在当今生命科学研究中发挥着极其重要的作用,相关科学家分别于2012年和2020年获得诺贝尔奖,都具有里程碑式的意义。当iPSC“遇到”CRISPR/Cas9能创造出什么样的奇迹呢? 1958年,科学家利用胡萝卜的韧皮部细胞培养出胡萝卜植株,此项工作完美地诠释了“高度分化的植物细胞依然具有发育成完整个体或分化成其他各种细胞的潜能和特性”。然而,对于高度分化的动物细胞而言,类似过程却不那么容易。 2006年,科学家将细胞干性基因转入小鼠体细胞,诱导其成为多能干细胞,即iPSC。该技术突破了高度分化的动物细胞难以实现重新分裂、分化的瓶颈,为进一步定向诱导奠定了基础,也为那些依赖于胚胎干细胞而进行的疾病治疗提供了新的选择。但是,这种技术需通过病毒介导,且转入的细胞干性基因可能使iPS细胞癌变。 直到2012年,研究人员发现一种源自细菌的CRISPR/Cas9系统可作为基因编辑的工具,能对基因进行定向改造。例如,研究者将β-珠蛋白生成障碍性贫血病小鼠的体细胞诱导成iPS细胞,再利用CRISPR/Cas9对该细胞的β-珠蛋白基因进行矫正,并诱导该细胞分化为造血干细胞,然后再移植到β-珠蛋白生成障碍性贫血小鼠体内,发现该小鼠能够正常表达β-珠蛋白。 两大技术的“联手”,将在疾病治疗方面有更广阔的应用前景。 (1)由于细胞干性基因的转入,使体细胞恢复了()的能力,成为iPS细胞,进而可以定向诱导成多种体细胞。诱导成的多种体细胞具有()(填“相同”或“不同”)的遗传信息。 (2)iPS细胞诱导产生的造血干细胞向红细胞分化过程中,β-珠蛋白基因可以通过()和()过程形成β-珠蛋白。 (3)结合文中信息,概述iPSC和CRISPR/Cas9技术“联手”用于疾病治疗的优势:()

相关试卷

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月8日946人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月9日1290人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月10日1083人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月11日1105人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月12日1875人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月13日163人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月14日537人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月15日678人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月16日1060人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月17日1294人做过

相关题库